下面的故事都是发表在《语言漫话》(于根元等编,上海教育出版社1981)和《新编语言的故事》(于根元等编,商务印书馆2012)里的。

语言是一个人的第二张面孔,名片,身份证,而且比第一张更内在,不容易做假,也更真实。

河南师范大学中文系的老师潘彦彩,2010年11月,从北京乘火车回河南的路上,和邻座的几个人闲聊,后来,其中一位突然转向她:“你是老师吧?”潘彦彩问:“你怎么知道的?”对方说:“你说话像老师的样子”。

其实,潘彦彩不是头一回碰到这样的问话“你是老师吧”,以前已经有很多次了。例如,2010年暑假,她到商场买空调被和凉枕,向女店主咨询物品的不同质地不同花样不同价格,没多大一会儿,女店主突然很认真地说:“你是老师吧?”女店主等潘彦彩肯定的回答。潘彦彩说:“哦?你能看出来?”女店主说她见的人多了,只要听对方说会儿话,这个人是干啥的就能猜个八九不离十。

潘彦彩说:语言是人类最重要的交际工具。我们在使用语言进行交际活动的时候,语言也在默默记录着我们的一些信息,所以,听人说话基本上可以知道这个人的品性、教养、个性特点,甚至社会身份、职业。她还引了一些例证:

第一个是,据说有人给古希腊苏格拉底引来一个人,要苏格拉底说说对这个人的看法,苏格拉底要求这个人说话。第二个是,英国广播电台举行过一次试验,让九种职业的人在殿堂里说话,请4000人判断这些人的职业、年龄,演员、律师、传教士这些职业被多数人猜中。第三个例证,有一个材料,说鲁迅谈到写作技巧时,十分注意写对话,他为此举例作证:上海的弄堂住户,能听到从板壁传来的邻居谈话,久之就能知道邻居是些什么样的人。

一个人的语言反映一个人的气质,后天是可以改变的。

教育部语言文字应用研究所孙曼均写过一个故事说:英国卖花女伊莉莎?杜利特尔长得漂亮,聪明乖巧,可是家境贫寒,言谈粗鲁,说一口粗俗的伦敦西区土话。她每天到街头叫卖鲜花,赚点钱补贴家用。一天,她跟语言学家希金斯教授在避雨时偶然相遇,伊莉莎甜美的嗓音引起了希金斯的注意。教授夸口,他能教伊利莎说真正的英语,使她成为操着贵族口音、出没于上流社会的千金小姐。教授的朋友皮克林上校和教授打赌,如果伊莉莎以贵夫人的身份出席6个月后举办的大使游园会而不被人识破真相,那么皮克林愿意承担一切试验费用。希金斯教授欣然接受挑战,他从最基本的字母发音教起,对伊莉莎开始了严格的训练。当然同时教了伊莉莎许多别的东西,如果不同时教别的,只是教语音,语音也是教不好的。

6个月后,希金斯满怀信心地带伊莉莎和皮克林一起出席希腊大使举办的招待会。当伊莉莎出现在大家面前时,人们纷纷停止了交谈,伊莉莎温文尔雅的话语和高贵优雅的举止深深吸引了在场的每一位宾客。希斯金教授终于成功了:一个乡下女孩变成了雍容华贵的上流社会名媛。希斯金教会了伊莉莎语言、风度和气质,使她认识到了自己的价值;而高傲的希金斯也爱上了他所造就的小姐伊莉莎。

这是1964年由华纳公司投资拍摄的好莱坞电影《窈窕淑女》中的故事。《窈窕淑女》改编自英国著名作家萧伯纳名剧《卖花女》,奥黛丽?赫本扮演伊莉莎。华美的布景、豪华的服饰、优美的画面、令人心驰神荡的歌舞以及奥黛丽?赫本的精彩表演,使这部电影有如诗般美丽,感动了亿万观众,赢得八项奥斯卡大奖,成为音乐电影史上的不朽杰作。

语言有神奇的作用,那么,一定有很多人探讨它的起源。

上海财经大学的彭嘉强写过一个故事叫《埃及国王的试验》。故事说:公元前6世纪的时候,埃及古国的一位法老就是国王卜萨梅蒂库斯很想知道哪一种语言是世界上最古老的,他一直在想用什么方法知道这一点。一天,国王忽然想出一个试验的办法。他命令他的手下人到民间去找来两个刚刚出生的婴儿,然后把他们送到一个几乎荒无人烟的地方去抚养,留心观察两个孩子发出的第一个声音是怎么样的。国王还命令,每天只许给两个孩子喂羊奶,不许任何人跟两个孩子说话。两年后,有一天早上,孩子的保姆去喂羊奶,孩子高兴地手舞足蹈起来,突然发出Bekos这样奇怪的声音。国王得到消息之后,立即传令,叫人查清楚Bekos这个词在什么语言里有,是什么意思。一时忙坏了国王的大臣们,有的到全国资料中心去查阅文献,有的到民间去访问有学问的人。他们费了九牛二虎之力,终于找到了,在一种腓尼基语言里有,它的意思就是面包。国王听了汇报,非常高兴。他以为自己这下子搞清楚了语言起源的秘密了。于是,这位埃及国王就下令正式宣布腓尼基族是世界上最古老的民族,腓尼基语是世界上最古老的语言。

这说明,很早很早以前就有人关心语言起源这个问题了。具体结论是不可靠的,因为这两个孩子如果不跟人交际,是不会说话的。

南京大学中文系的老师王希杰写过一个叫《狼孩子》的故事。故事说:狼孩子不是指狼生下来的小狼,而是由狼抚养的孩子,是人。在20世纪里,全世界发现了三十多个在兽群里长大的孩子,有的是由老虎或者熊抚养的,二十多个是由狼抚养的。怎么会由那些动物抚养的呢?一般是狼叼走了没有吃掉,也可能大人没有看好,小孩丢了,被狼抚养了。所以大人要看好孩子,小孩要紧跟大人,活动范围要在大人视线之内。

1920年,在印度加尔各答曾发现两个狼孩子,小的一岁半,叫阿玛拉,不久去世了。大的大约八岁,叫卡马拉,在保育院里生活了九年,大约十七岁去世。在人类社会里的孩子,两岁已经会说许多话了,七岁就说的很好了。一般的情况是:

4个月,呀呀发声。

6个月,能发出单调音节。

9个月,能有意识地叫爸爸妈妈,能复述大人简单的音节。

1岁,能用简单的词表述意见,例如以汪汪代狗。

1岁到1岁半,会用四五个词表达意见。

1岁半到两岁,能用两三个词组成的话。

2岁到3岁,能唱短歌,能跟人交谈。

3岁到4岁,能把词组成篇。

4岁到7岁,语言比较复杂,能够完全表达自己的思想。

可是发现卡马拉的时候卡马拉大约八岁了,他不会说话。后来失去了学说话的好的阶段,在保育院里大约八岁到十七岁,也只学会了6句话。

还有人提出语言起源的理由叫摹声说。还是南京大学中文系的老师王希杰写过一个故事叫《会叫自己名字的鸭子》。说是中国的古书里记载了这样一件事,古代江南有斗鸭子的风俗。唐代文学家陆龟蒙,驯养了许多鸭子,有一只鸭子特别会叫。有一天,一个送信的官差骑马而来,手里拿着一个弹弓。他一弹弓打死了一只鸭子,正是那只很会叫的鸭子。陆龟蒙一把抓住了那个官差,说:“这是一只会说话的鸭子,它会说我们所说的话,我正准备把它进贡给皇上。现在你把它打死了,怎么办?”这个官差害怕了。他拿出身边所有的钱,来赔偿陆龟蒙的损失。过了一会儿,这个官差问道:“这鸭子很会说人类的话,是怎么个说法的呢?”

陆龟蒙回答说:“这个嘛,——他会叫自己的名字!”这时候这个官差才知道自己受了愚弄。而陆龟蒙呢,把钱全还给了那个官差,因为他是在开玩笑呢。

因为鸭子会“鸭鸭鸭”地叫,我们才叫它鸭子。鸭子“鸭鸭鸭”地叫的时候,不是在说人的语言里的一个词了吗。这个故事透露出一个意思,反映出人们对语言起源的浓厚兴趣和大胆探索。有一批人认为语言起源于模仿自然界的声音。这当然不是语言的全部起源,但是我们也需要重视语言里拟自然界声音的这个重要部分。我们知道不少动物的命名跟它们的叫声有关系,马、牛、雀、鹅、猫、狗、蟋蟀、蛙、布谷、知了。除了动物的叫声,还有敲门声、马蹄声、刮风声、海浪声、流水声、汽车和轮船鸣笛声、东西摔碎声、关门声、下雨声、树叶抖动声、枪声、机器转动声、敲钟声、踏雪声也是模仿它们的声音来说写,有的格式化了,有的说法写法几乎经常变化变化。

语言的起源,我们还可以继续探讨。但是有一点,语言是人为了交际而出现的。为了交际得好而发展的,也只有在交际里使用和发展。

语言既然能够交际和交际的好,语言既然能反映一个人的气质和一些别的,我们使用语言就要注意了。首先是会说方言会说普通话,该用普通话的时候用普通话,该用方言的时候用方言。孔子“诗书执礼皆雅言也”,说明孔子在读诗经尚书和执行礼仪活动的时候说雅言的,雅言就是当时周王朝所在地的话,是通用的话,平时大概是说他曲阜老家那地方的方言的。雅言是那时候汉民族的共同语,是普通话的前身。

有一本古书记载了孟子跟宋国大臣戴不胜的一次谈话。孟子认为君主的好坏不完全是天生的,而是可以有一些变化的。如果要君主好,他周围的臣子就要好,这样君主就可以受到一些好的影响。孟子为了说清楚这个道理,打了一个比方。孟子说:楚国的一个大夫,他要他的孩子学会齐国的话,是请齐国人教呢,还是请楚国人教呢?戴不胜回答说:请齐国人教。我们认为不一定要齐国人教,但是要齐国话说得好而且又会教的人来教。孟子接着说:一个齐国人教那个孩子齐国话,周围有许多楚国人用楚国话来干扰那个孩子,就是天天揍那个孩子,那个孩子也学不好齐国话。把这孩子放到庄岳之间几年,他就会说齐国话了。庒岳是那时候齐国街里的名称。意思是说学说话要有一个良好的语言环境。

春秋战国时期,中原一带的话逐渐成为汉语的共同语,齐国地处中原,又比较强大,所以不少人学齐国话。楚国是今天的湖北一带。今天,我们要学好普通话,孩子都去北京学,也不现实,不过还是要有一个良好的语言环境。

方言之间有不同,有时候交际发生障碍。古代就有。中国社会科学院语言研究所侯精一写过鼠璞不辨的故事。战国时候,郑那个地方的人把含有玉的石头叫pu,周那个地方的人把没有风干的老鼠叫做pu。两种不同的东西,在两个不同的地方叫名相同。一天,周地方的一个商人到郑去卖没有风干的老鼠,这个商人用自己的家乡话高声叫卖:“谁买pu?”由于方言不同的缘故,郑那个地方的人以为那个商人是叫卖含有玉的石头的,就有人要买,等卖的人取出一看,却是没有风干的老鼠,想买的人大吃一惊,赶快走开了。鼠璞不分,在现代汉语方言里仍然有反映,像山西、陕西、河南的一些地方。鼠璞不辨的故事是虚构的,但是故事所反映的方言分歧的事实是可信的。

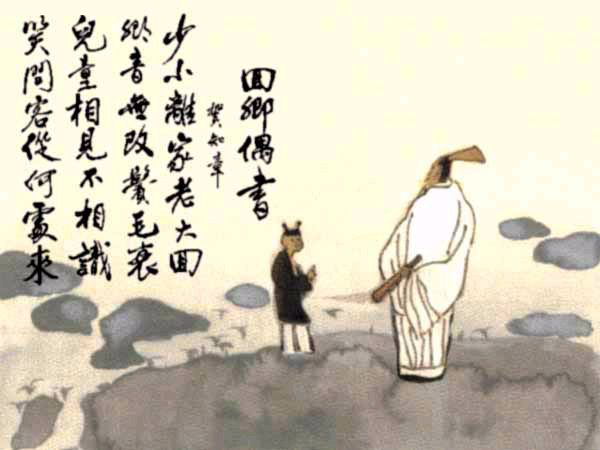

汉语方言是怎么出现的?有一种说法是水土不同。汉初的一本古书上说:“轻土多利,重土多迟;清水音小,浊水音大。”意思是说,土质稀松地方的人说话快,土质粘重地方的慢;水清的地方的人说话声音小,水混浊地方的大。北齐颜之推在《颜氏家训》里说:“南方水土柔和,其音清举而切诣,失在浮浅,其词多鄙俗。北方山川深厚,其音沉浊而鈋鈍,得其质直,其辞多古语。”他认为南北的话各有优缺点,原因也在水土。后来清代的章太炎也有过类似的意见。周立波的小说《暴风骤雨》的老孙头也有这样的看法。工作队队长萧祥在大会上学东北话说了“嗯哪”,妇女里头有人笑了、坐在妇女边上的老孙头问道:“笑啥?”一个妇女说:“笑萧队长也学会咱们口音了。”老孙头说:“那有啥稀罕?吃这边的水,口音就变。”方言造成的原因还是一个地方的需要,加上自身发展,一个时期跟别的地方交流又少。还是交际的原因。我们还是主张会说方言会说普通话,该说方言的时候说方言,该说普通话的时候说普通话。唐代大诗人贺知章在京城长安也就是今天的西安做了几十年官,晚年辞归今天的绍兴故里,做了首《回乡偶书》:“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”诗句脍炙人口,流传至今。有人说贺知章学话的能力太差,说是贺知章在京城几十年了,没有学会京城话,是因为他离开绍兴去京城的时候岁数偏大,失去了学官话的最佳年龄,所以老了还是“乡音未改”,只会乡音。所以我们今天学普通话要抓早抓小。

汉语方言是怎么出现的?有一种说法是水土不同。汉初的一本古书上说:“轻土多利,重土多迟;清水音小,浊水音大。”意思是说,土质稀松地方的人说话快,土质粘重地方的慢;水清的地方的人说话声音小,水混浊地方的大。北齐颜之推在《颜氏家训》里说:“南方水土柔和,其音清举而切诣,失在浮浅,其词多鄙俗。北方山川深厚,其音沉浊而鈋鈍,得其质直,其辞多古语。”他认为南北的话各有优缺点,原因也在水土。后来清代的章太炎也有过类似的意见。周立波的小说《暴风骤雨》的老孙头也有这样的看法。工作队队长萧祥在大会上学东北话说了“嗯哪”,妇女里头有人笑了、坐在妇女边上的老孙头问道:“笑啥?”一个妇女说:“笑萧队长也学会咱们口音了。”老孙头说:“那有啥稀罕?吃这边的水,口音就变。”方言造成的原因还是一个地方的需要,加上自身发展,一个时期跟别的地方交流又少。还是交际的原因。我们还是主张会说方言会说普通话,该说方言的时候说方言,该说普通话的时候说普通话。唐代大诗人贺知章在京城长安也就是今天的西安做了几十年官,晚年辞归今天的绍兴故里,做了首《回乡偶书》:“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”诗句脍炙人口,流传至今。有人说贺知章学话的能力太差,说是贺知章在京城几十年了,没有学会京城话,是因为他离开绍兴去京城的时候岁数偏大,失去了学官话的最佳年龄,所以老了还是“乡音未改”,只会乡音。所以我们今天学普通话要抓早抓小。

我觉得,贺知章故里是绍兴,他到京城,如果不会官话,生活都成问题。因为西安话跟绍兴话的差别是很大的。何况贺知章还在朝廷里做大官,做皇帝儿子的老师,唐代的皇帝又是很重视会说官话的,贺知章还是大诗人,对作诗用韵很精通,他能不会说官话吗。他很可能官话、家乡话都说得很好,回老家了说一口流利的家乡话,“乡音未改”是这个意思。贺知章这样做正是应该表扬的。