一个两袖清风、一心为民,在边陲云岭大山里的基层地委书记杨善洲,那饱经风霜、坚毅慈祥的容貌,被全国人民清晰地记在了自己心里。

这还得益于当代网络的畅通发达。而在上世纪70年代时,由于当时的信息科技尚不发达、媒介载体很有局限。就连杨善洲同志辛勤工作了多年的云南省保山地区,绝大多数的人虽闻杨善洲其名,却并不认识杨善洲本人。包括我在内。以至于,我曾大大咧咧地对杨善洲书记“例行过一次公事”。

这还得益于当代网络的畅通发达。而在上世纪70年代时,由于当时的信息科技尚不发达、媒介载体很有局限。就连杨善洲同志辛勤工作了多年的云南省保山地区,绝大多数的人虽闻杨善洲其名,却并不认识杨善洲本人。包括我在内。以至于,我曾大大咧咧地对杨善洲书记“例行过一次公事”。

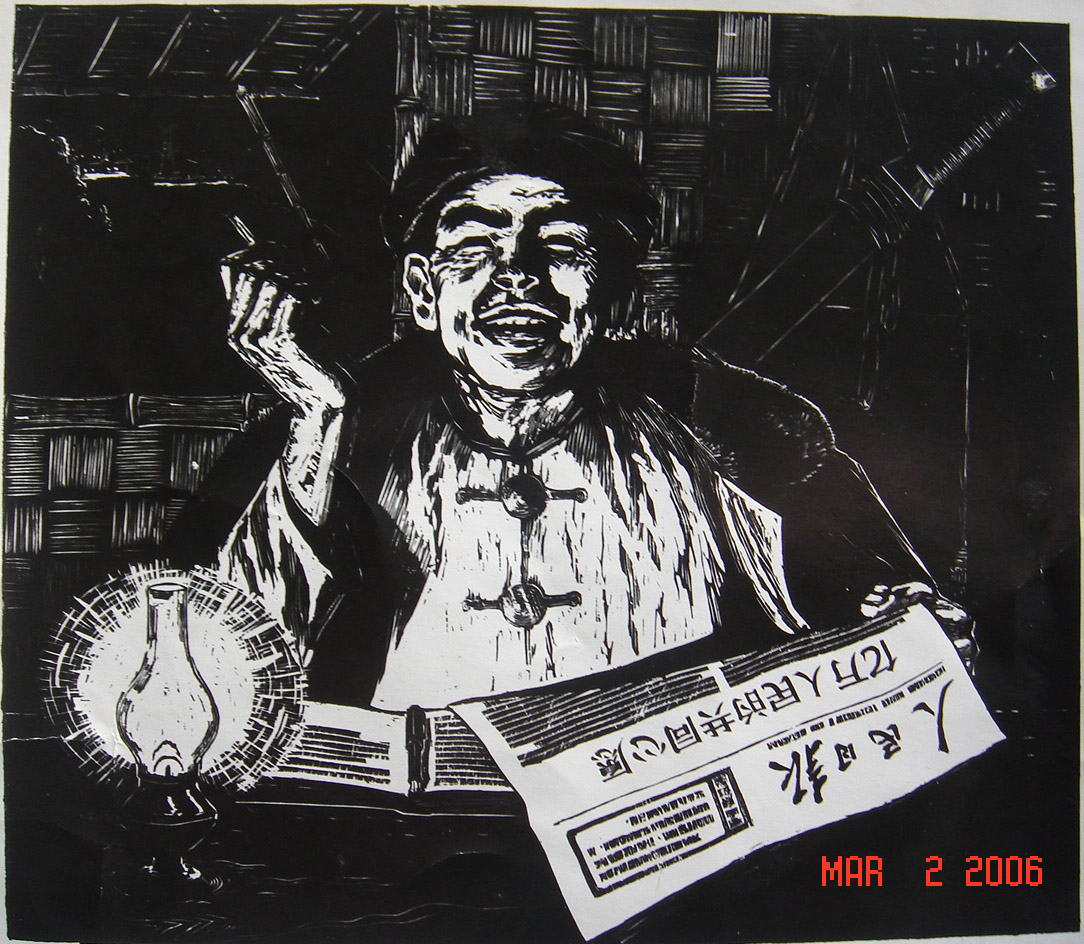

那是粉碎“四人帮”后不久。地区宣传部组织调集了全区10多位美工,进行粉碎“四人帮”专题美术创作活动。当时我在保山地区新化工厂政工科做宣教及美工工作,被抽调前往参加该创作活动。创作活动由地区文化馆杨作霖老师(后调入昆明师专任美术教师)负责。在全体人员创作作品完成的那天中午,杨作霖老师决定自我犒劳一下。吩咐我和保山地区针织厂的美工李崇明两人,上街到“食堂”(当时还不兴叫“餐厅”或“饭店”)去买些好吃的菜肴米饭回来,打一顿“牙祭”。

我俩从创作室楼上下来,刚刚打开大门。一个身着藏青色呢子中山装、头戴藏青色呢子帽,双手背剪着的中年汉子,很从容地往里闯了进来。依照平时,我绝对会毫不客气地给他来个逐客令。可那天心里高兴,竟然满是笑脸却仍然大大咧咧地对他说:“这位同志,对不起!这里面不让人入内!”可那人瞟了我一眼,不紧不慢地用地道的施甸话答道:“我先来看一下,地委会的同志一会儿就到!……”

说话时,那人已径直挤进门来了。我愣了一下,本想训斥他几句,但想着还是“打牙祭”的事要紧,于是很不高兴的向他喊道:“那么请你从里面把门关好,不要再让他人进去!”说完便匆匆上街去了。

当我们买好犒劳“牙祭”品回到工作室时,只见里面来了好多人在审视(审查)我们的作品。刚才那个人仍是背剪着双手,在逐一的看。我悄悄问保山师范学校的美术老师万云翔:“那个人是谁?”万云翔老师有些惊讶地说:“你居然不知道他?……这就是大名鼎鼎的地委书记杨善洲呀!”我听了暗自吃惊不小,心里庆幸道:“老天保佑,幸亏我今天没给他来‘下马威’,要不然恐怕会有些惨……”

现在回想起来,当年除了尚属于广播时代,连电视媒体都没有的原因外,跟杨善洲书记大部分时间并不在行署官邸,而在乡村农田间有很大关系。倘若他也像现在的某些官员一样,随时要前呼后拥地去视察机关单位,去讲话训斥抛头露面;随时让媒体报刊跟踪关注,报道显现光辉形象。那么,作为一个地区最大的父母官,或许就不会让人只闻地委书记其名,而不识地委书记其人了。

甚至突发奇想,那天如果我狠狠给他来个“下马威”,依照他的人格我未必会很惨。抑或,反能更加增添其待人的平易与大度。这话有点多余了!