一? 尼泊尔,你好

今年寒假,我只身一人去尼泊尔支教。一是想体验当地的教学,二是想看看这个传说中幸福指数超高的国度。

2016年1月30号半夜11点,从北京辗转来到尼泊尔的加德满都,在停机坪上我就立即呼吸到了掺杂着尘土味的“新鲜空气”。我三步两步地就走出了机场——不像我们国内机场被大型购物商厦簇拥着,这里的机场真的只是机场。一出门,就见到了接机的K叔和小马哥,两位负责当地支教项目的尼泊尔人,和站在他们俩身边的金发碧眼的美利坚人,还有两位和我一样来支教的美国姑娘。出机场,坐上了一辆充满着印度风情的小车,我开始了为期两周的尼泊尔支教生活。

尼泊尔,你好,我来啦。

二? 学校·学生·厨房

第二天,我和其他同行的志愿者一起,在另一位负责人小小马的带领下来到了我们的目的地——当地的一所名叫迪亚·希利英语寄宿学校(Deeya Shree English Boarding School)的小学。从拥挤的公交车上下来,再走上弯弯曲曲的一段泥路,路旁的一块块农田把我送到了山边的小学。

这所小学只有一排平房,后面是由沙土组成的“操场”,被铁栅栏围起来。没有校园,没有水泥路,没有草坪,没有塑胶跑道。敲敲青色的铁门,从门的另一边走来了一个男人,右腿微瘸,黑头发,偏棕的皮肤。他似乎并不会说英语,但一看见我们,仿佛是心知肚明的样子,开了校门让我们进去。接着他走进教学楼,拿起一个长柄的铃铛,用金属棒敲了它一下,“铛——”,原本到处乱窜的学生就都回到了自己的班级。

我来到走廊边发现,他们的教室与走廊被白色的推拉门隔开,教室之间的墙虽是水泥墙,但隔音效果并不好。我在混杂着英语和尼泊尔语的走廊里站着,右边就是他们的教室。一间小教室能容下二十来人,学生穿着校服,坐在长板凳上,这种长板凳在中国的农村还很常见。一张普通的长木桌坐着三到四名学生,都整整齐齐地穿着校服。校服是西式的,男孩穿着由偏红的棕色和黄色组成的针织套头衫,里面是一件衬衫,下面是一条西裤,脚下是黑色制服鞋。女孩子在针织衫和衬衫的基础上,配上棕色的裙子和一条打底裤,而且所有的女孩子都扎着双马尾。她们跳跃时荡起的头发上,也总有两条明亮的丝带。

虽然说是上课时间,但是走廊里并不安静。除了老师带领学生读课文,还隐约能听见学生们的交谈,可是老师似乎没有特别在意。这令我特别惊讶。本以为尼泊尔的课堂纪律要求会很严格,却是比中国宽松许多。

在小马哥的带领下,我来到他们的“图书馆”去选自己要教的课程。所谓的图书馆,其实是一间只有半个教室大的房间,里面只有一架一人高两人宽的书柜。旁边的桌子上放着三台早已落灰的电脑(后来才知道可能是因为尼泊尔每天停电十来小时的缘故,这些电脑似乎并没有被使用)。最中间是一张桌子和几把椅子。通过询问,我了解到他们这里设有尼泊尔语课(语文课)、数学课、英语课、科学课、电脑课,有的时候还会教国际象棋。早就想好要教英语的我,顺手拿起一本五年级的英语综合课本,有趣的是这本课本的名字是“交响乐”(symphony),似乎暗示着语言和文学的交织而产生的美妙乐章。翻开就是大篇大篇的文章,每一篇都有两三页。同是第二外语,他们的文章是中国的五年级学生绝对不会接触的。随手翻翻,就发现里面有一些词汇在中国的中学根本不会学到。这打破了我原来以为教课不用预习就可以手到擒来的幻想。

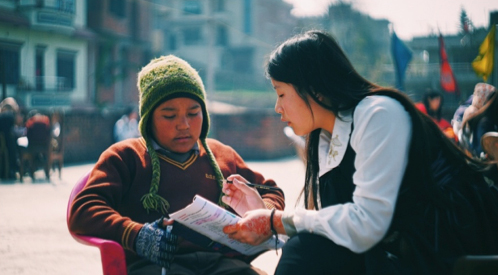

正式的授课就在选完课的第二天。在上课前一晚上的备课很“简单”,仅仅是查单词、了解相关背景知识、做完课后的习题并且掌握相关的概念,感觉就像是在写作业。经过长达几小时的努力奋战,我终于掌握了书中我不知道的词语。到学校后,志愿者们先到图书馆拿椅子,每人两把,一把给自己,一把给学生。可能是因为怕耽误学生的正常教学吧,我们所负责的任务更像是一对一的答疑解惑。搬着椅子走过从黄土地到房顶的台阶时,一阵浓烟扑面而来,眼睛鼻子和嘴巴里立即灌满了木炭燃烧的味道——哦,这二十余节台阶就是这所小学的后厨!在拐角处有砖盖成的“灶台”,上面放着一口家用黑锅,里面煮着学生的午饭。做饭的阿姨腼腆地对我笑笑,我也笑着问了声好。推开台阶尽头的门就到达我们的“教室”了——这所学校的房顶。从这里我们可以看见这所学校的全貌,还有围绕着这所学校的绿油油的田地。我趴在天台边缘的砖墙上,才注意到除了屋子里有学生在上课,操场上也有着“课堂”——这是我在这所小学见到的第三种课堂了。操场上的三四个小圆圈是由学生围成的,他们的中间有一位老师,坐在椅子上拿着课本。几分钟后便有学生从门口出现,找到自己的课程所对应的志愿者后等待着我们的答疑解惑。

三? 上课·教育·梦想

最初接触这些孩子的时候,比起学生来,我更加紧张。这既是我第一次支教,也是我第一次以教学的方式接触到小学生。但是很快我就发现,紧张是不必要的,因为这些孩子的一大特征就是乖巧。乖巧是聪明,听话,讨人喜欢的合称,这些学生足以称得上这个词。我本以为课本中的这些课文和词汇他们是不可能掌握的,但是令人惊讶的是,在我要求学生自己读课文的时候,大部分词他们都能掌握;即使是还未掌握的那一小部分词,在我的解释下也能很迅速地记住。而且,在普及一些课外的知识时,这些学生也能和我谈天说地,掌握了很多知识。这是他们的聪明。在上课的过程中,我难免会出一些题目去测试学生是否掌握了我教的知识,或者纠正一些他们的习惯,这时学生会听我的话去努力做题或者改正自己的错误。这是他们的听话。有了聪明和听话,再加上他们对待我的友善,这些五年级的学生便是那么地讨人喜欢。

很快,我就发现这些学生用他们自己的方式展现出很强的表现欲。在我带着他们读课文的时候,学生们喜欢加快自己的语速,就像是在告诉我:“看!我都认识!”或者在我同时带两个学生的时候,我的问题刚出口,两个学生都抢着答,对错已经在问题之外了。

除了单纯的讲课,我还会带他们玩一些与学习内容有关的小游戏来提起学生的兴趣。比如把单词编入“吊小人”中。吊小人的玩法非常简单,出题人想一个单词,用横线把一共有多少个字母标注出来,其他人通过猜字母得到答案。为了激励学生,我从中国带来了铅笔、橡皮、本子、糖果等小礼物,发给表现好的学生,这百试不爽的招式无论对谁都管用。果然,就像我小学的时候一样,学生一见到礼物,眼睛就亮了,像讨食的小猫。其中有一个小男孩,眼睛经常滴溜溜地转,非常机灵,也很活泼,活泼得有些淘气。但是对于各种各样的小礼物却不能抵抗。一旦我拿出糖果或者铅笔,他都会立马直起腰,抬起头,两只手规规矩矩地放在膝盖上,眼睛扑闪扑闪的,一脸认真地看着我。我只能无奈地告诉他现在不行。他像泄了气的皮球一样瞬间瘫软下去,却又瞬间被充满了气,立志要得到奖品。

在授课的间隙,我常和学生们聊聊彼此的生活。尼泊尔学生的上课时间比中国学生晚一点,早上十点钟到校,放学时间和中国学生基本一致,四点钟放学。课后生活则大同小异,玩游戏和做作业。一位学生半开玩笑地跟我说:“我一放学回家就玩游戏,比如COC(Clash Of Clans,部落冲突),只有在停电的时候才开始写作业。”夸张的表情中洋溢着满足的笑容。

渐渐地聊熟起来,有三个学生告诉我他们会唱中文歌《甜蜜蜜》。我忙问他们是否愿意唱给我听,说了句yes之后,这两个女孩和一个男孩面带微红地唱了起来:“甜蜜蜜,你笑得甜蜜蜜”,刚开始声音很小,“好像花儿开在春风里,开在春风里”,音量渐渐变大,“在哪里,在哪里见过你,你的笑容这样熟悉,我一时想不起”。我轻声和他们合唱,一起笑着唱下去。

偶尔我们也会聊到教育。我们一个志愿者男生问过一个尼泊尔女孩,她认为:只要掌握课本上的知识就够了。课本上的知识就是一切,这种声音,对于来自中国的我们是多么地熟悉。看来,大家都走在应试教育的路上。在这种发展中国家,为了更快地进步,人们趋向于让自己的子女在最少的时间内学习最多的知识,这种时候,素质教育对提高知识储存量来说是一种效率比较低的方式。虽然中国各方面的发展已经在世界名列前茅,但是过多的人口在牵制着教育的发展。如果中国全线使用素质教育的方法,那所需投入的资金,家长所需投入的学费,都会比现在更贵。那么对于那些经济收入较低的家庭来说,对于子女的教育会成为更大的负担。而且教育是一个历史性的产物和遗留问题,中国过于快速的“硬件”发展导致一些“软件”发展不能紧跟。现在的中国介于灌输式教育和素质教育之间,对于中国来说转换成素质教育是一个必然的过程,但也是一个漫长的过程。

对于尼泊尔的学生来说,他们接受教育的一个最重要的目的,也是很多人的目的,就是走出这一小片土地,前往更加广阔的田地。小马哥告诉我,尼泊尔的学生也会出国留学。不过不像我们主要是去美国、英国、加拿大这种地方,尼泊尔的学生更多地会去印度留学,还有学医学的会来中国。就像我们的留学生一样,学成归来实现自己的理想。

说到理想,我不得不提到一个和它相近的词,梦想。因为这些学生还没有明确的人生规划,在他们脑海中更多存在的是美好的梦。学生们有着不同的梦想,有女孩子想当明星,有男孩子想当足球运动员,还有一个小胖子想当我们一直都以为是俗套的科学家。可是这个小胖子是真的想当科学家,他说他喜欢去探索,去发现新的事物,而科学家就是在观察与实验中发现并解释未知的东西,他喜欢这种感觉。这个小胖子经常拿着我的铅笔盒研究里面的笔,并问我这是不是从中国带来的。其中有很多笔他没有见过,就把能拆卸的拆开看看,并问我能不能给他几支。当然,我给了他。就像是我的父亲那一辈人,很多人学习是为了走出农村,出人头地。这些人也是一样,都有着自己的梦想,都为了自己的梦想而努力,希望有一天可以走出面前的农田,走到适合自己的地方。

四? 公交车·商业街·地震

这次来尼泊尔支教,除了教学,我还想看一看这个传说中幸福而又平和的国家。每天下课后,我和一些同行的志愿者一起从小学前弯弯曲曲的小路下山。小路的左边是民宅,是些两三层的小洋楼,都是鲜红、橙黄、碧绿这样的亮色,崭新的砖瓦墙与灰色的泥路形成了强烈的色彩对比。小路的右边是广阔的田地,深绿色、浅绿色、淡黄色的色块拼接而成的土地上偶然站着一两头深棕色的牛,像是不小心溅到画布上的颜料。顺着夹在两块鲜艳色彩中的综色小路,我们走下了山。

到了山下的公交车站,我们准备乘车去泰米尔——加德满都的市中心。这里的公交车站没有站牌,我们只能一辆一辆地问去不去。尴尬的是,我们不会说尼泊尔语,而很多售票员不懂英语,所以我们只能举着K叔给我们写的纸条,等待着上车的机遇。

刚开始,如果不是同行的一位学姐提醒,我根本不知道经过我们面前的是公交车。不像在中国,公交车基本上都有统一的车型,这里的公交车就是普通的面包车,而且车型也不一样,大型、中型、小型的都有。当地人区分公交车的方法是靠挂在车门上的售票员对着马路喊出的话。有的时候,面包车的外壁挂满了人,门上还挂着两三个,车后面通往车顶的梯子上又有三四个人,车顶上还有四五个人,看得人神经紧张。本来我也想试试坐车顶的感觉,可是因为沟通不顺,无法去尝试。等了约莫十几分钟,我们等到了一班车,挤在人群里歪着脖子像是得了落枕,摇摇晃晃地前往泰米尔。

在泰米尔下车后,还要走15分钟才能到真正的“商业街”。刚走了一两分钟,就有一个小乞丐跑过来拉住同行男生的衣角,伸出一只手,似乎是要钱。在男生表达拒绝后,小乞丐先用嘴亲吻自己的手,再弯下腰用手摸男生的鞋,似是为了表达自己对他的尊重并把他放在很高的地位上。没办法,我们只能往前走,小乞丐在跟随了我们几十米后只能悻悻离开。我回头一看,他又去找下一位外国游客了。

往前走了十几分钟,到了一个十字路口,但是这里没有红绿灯。准确地说是有红绿灯的,它们银白色的外表上落了一层厚厚的灰,歪歪斜斜地站在马路两边,像两个守护者,然而它们似乎从未亮起。交警站在在马路中间的圆形交通亭上,他们才是真正的“人形红绿灯”。我们先仔细观察马路的状况,等到没有车的时候一溜跑过马路,就像是“中国式过马路”。这里所有的地方都是“中国式过马路”,而且交警引导行人走和停。

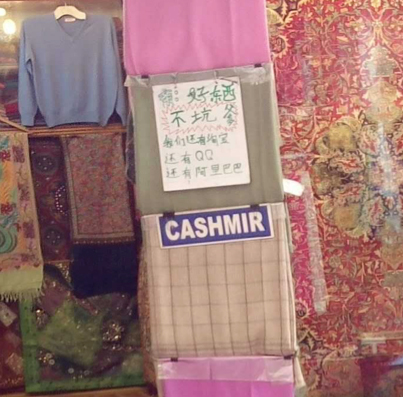

过了马路,再往前几步就是泰米尔的“商业街”了,这个商业街是由一个个小店铺组成的,卖羊绒和衣服的最多。最有趣的是很多羊绒店的前面都写着中文来吸引顾客,比如“摸摸不要钱”“亲爱的客人请来看一看”;而且店主常会用带着印度腔的中文对我们说:“美女,帅哥,进来看看。”“纯羊毛的,便宜”。看来中国人购买力的影响已经路人皆知了,而我们也为这知名度贡献了一份力量。在大肆的“买买买”后,我们回到了驻地。

几天后的晚上,加德满都以一种特别的方式展现了它的特色。当时我已经躺在了床上,有一搭没一搭地和同宿舍的学姐聊天。突然,窗外开始出现狗吠,与此同时,床、窗户、以及整栋楼都在摇晃,像是被百犬齐吠的声波震撼到了。刹那间我和学姐意识到——地震!但是还没有来得及起身,地震就结束了。事后学姐告诉我她脑海中只有一句话:“我还没有吃到孜然羊排。”我们都“噗”地笑出声。接着,听见了K叔的敲门声,关切地安抚我们。K叔说:“这里经常会发生地震,别担心。”哈哈!这也是一大特色啊!

五 ?宗教·猴庙·焚烧台

尼泊尔的另一大特色是宗教。我们来尼泊尔之前,总以为尼泊尔是佛教国家,满国的佛教徒。可是,到这儿发现,实际上大部分尼泊尔人都信印度教。因为事先了解过印度教是罕见的多神教(不像基督教只有一个上帝),再加之负责人都是印度教徒,就好奇地询问了小马哥为什么印度教是多神教。他向我解释说:印度教的信徒像工厂的工人,有人为Toyota工作,有人为大众工作,我们都会向其他人宣传自己的公司和车的好处。这些公司会有一个人统一管理,这就是印度教里最大的神。但是对于信徒(公司的员工)来说,相比起来领导所有公司的CEO,还是直接管理员工的各个公司更加亲近。这些不同的公司的领导人就是不同的神,而这些员工就是他们的信徒。这是我第一次认识印度教,也第一次对宗教产生了兴趣。

尼泊尔的宗教文化还体现在加德满都丰富的庙宇,而且每个寺庙都会有一个生物的存在——猴子。不像我们在动物园猴山看到的红屁股友好猴,这些野生的猴子虽然也有着红屁股,但是一点也不友好,只要你手上有食物就会对你呲牙咧嘴,“猴”视眈眈。泰米尔附近有一座山,山上有个庙,庙里有很多小和尚,这座庙叫猴庙。我爬到了了半山腰,看见了两个穿着红色袈裟的小和尚,他们手里拿着三袋饼干,掰碎了扔在地上给猴子吃。数不清的猴子趴在地上,挂在栏杆上,蹲在台阶上,争抢着饼干。一块还不够,要抢到两三块才能安心地吃。夕阳西下的时候,我们六人开始下山。路上我们买了两个棉花糖,粉粉的。拿在手里吃的时候,被猴子袭击了。可是,被抢的是一个吃货,誓死守卫自己的食物,只被猴子抢了一半去。而我们看到了这一幕,赶紧把棉花糖瓜分了。

猴庙是尼泊尔活泼跳跃的一面,而烧尸庙则是尼泊尔的庄严和静谧。烧尸庙又称帕斯帕提那神庙,是印度教徒举行火葬的地方。烧尸庙有等级之分。下游有十座焚烧台,用来焚烧普通教徒的尸体,而上游的三座焚烧台则是用来焚烧贵族尸体的。在这里,我们仅能看见湖边的焚烧台和寺庙的外表,因为非印度教徒是不能进入主殿的。我们去的那天正好有火葬的仪式,我们在上游焚烧台的对岸呆了很久很久。我们静静地坐着、静静地看着、静静地想着。在对岸,三具尸体静静地烧着,两具尸体静静地等着,一岸人们静静地哭着。不管是贵族还是普通人,死去之后都在这里燃烧,让自己的灵魂顺着河流与风,飘往远方。

六? 再见,尼泊尔

两周的教学与生活很快就结束了。又是一个半夜,我坐着同样的车,走在同一条路上,到了同一个机场;踏上另一班飞机,去往另一个城市,结识另一群人。

尼泊尔,再见,我还会再来的!