微信也学会在朋友圈里插播广告了。

2015年年初,当宝马中国、vivo智能手机、可口可乐的广告分别悄无声息出现在不同用户的朋友圈时,一轮新的刷屏以燎原之势蔓延,很少能有广告能让用户如此大面积的转发传播。甚至引发了一场“票圈广告热”,有的网友将自己的头像和名称换成某企业或机构,模仿此前的推广广告,获得大量关注及追捧。此外,根据慧辰资讯做的一个用户调查显示,大众对于朋友圈推送广告的态度与跟观看一般媒介的广告有较大差别存在。有73.4%的人是可以接受朋友圈推送广告的,而当中的36.7%的人不但接受而且还喜欢推送广告。(资料出处:http://www.nbd.com.cn/articles/2015-05-08/914521.html)

那么问题来了:当我们面对那些铺天盖地的广告时,想必大家的第一反应都会觉得很烦。但是面对微信朋友圈的官方推送广告,为什么人们的反应如此不同呢?笔者发现原因有很多,其中的“头号杀手”便是此类广告的用语。本文拟从语言学及社会学的角度,浅析微信官方推广广告的用语特征、形成原因及借鉴意义。

一、语言特征

此类广告用语有其独特之处,笔者拟从语言形式及语言风格来切入。

(一)语言形式

1.用词:使用新词、网络流行语

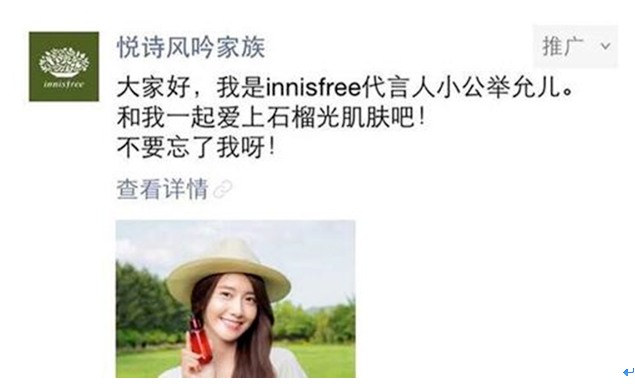

比如悦诗风吟的广告,使用了“小公举”(小公主)这个流行于网络的新词。还有同程旅游的“世界那么大,你不想去看看吗?”化用了近来流行的“世界那么大,我想去看看”。长安福特福瑞斯的“走过好多地方,依然好不过回家”,采用的是网络爆红的“依然体”。这种“接地气”的用词法,紧跟网络用语潮流,牢牢地握住了时代的脉搏,因而在以年轻人为主体的微信用户中很受欢迎,可以说是很对朋友圈里“朋友”的胃口。

2.句式:使用疑问句

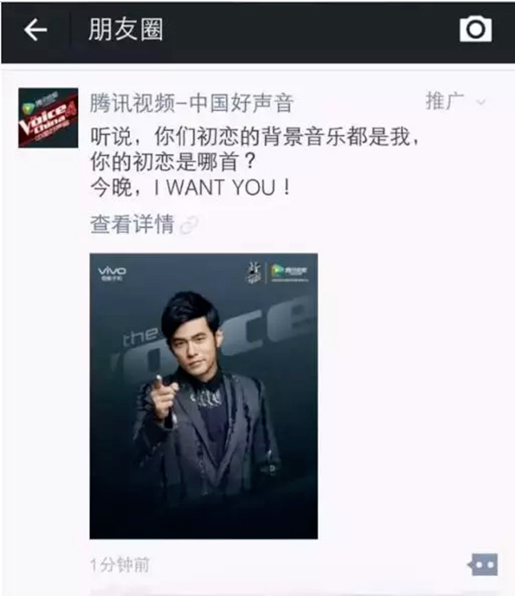

例如中国好声音的“你的初恋是哪首?”《何以笙箫默》的“量量你的爱情有多长?”本田的“这样停车累不累?” ……恰到好处地使用疑问句,能够引起观众的共鸣,激发他们的参与或购物的欲望,甚至能在一定程度上达到互动的效果。有些用户会在这样的广告下面回复或是“吐槽”,用户之间也形成了互动,因此吸引了更多关注,扩大了广告效力。

3.巧用修辞

比如京东的“揭秘男神家里‘你不知道的事’”,化用了其广告代言人王力宏的一首歌《你不知道的事》,十分巧妙,深得粉丝青睐 ;海飞丝的“别人在意的,可能是实力派不屑的”,这里的“不屑”一语双关,既有不屑的原意,也有“没有头屑”的意思,值得玩味;还有波音公司的“波音,你飞越时代的伴侣”,将产品比喻成“伴侣”,更添亲切;万科周刊的“拜年要趁早,生活要三好”,使用了押韵,读来朗朗上口……这些修辞手法的妙用,达到了令人眼前一亮的效果,从而使此类广告在众多无聊反复的广告语中脱颖而出。

(二)语言风格

1.精简

此类广告有一个总体特点就是“精简”,语言简洁而意蕴无穷,言简意赅。比如“回归,是创造手品之美的起点”(vivo)、“团圆年味,就要可口可乐”“越是期待已久,悦是如期而至”(宝马)、“至美一拍,记录看得见的幸福”(OPPO)、“Next is now.”(三星)……纵观所有推广广告,几乎都是几句话甚至一句话、几个词,大大降低了信息量,更好地抓住了用户的眼球。毕竟我们身处信息爆炸的时代,许多人已经被朋友圈里大段大段的代购广告“刷屏”得要疯了。

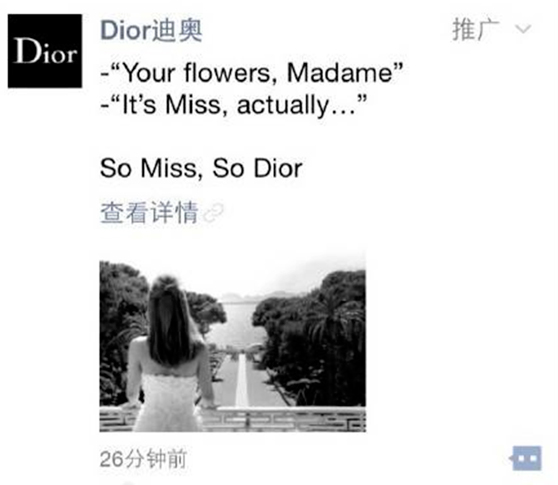

2.创造情境(对话体)

此类广告擅长创造情境,即常见的“对话体”,通过简单的对话讲述一个故事,更是创意无穷,引人入胜。比如Dior迪奥的广告,画面中是一个穿着婚纱的新娘,对话如下:“Your flowers ,Madame”“It’s miss, actually …” 可知是有人给当天结婚的新娘送来捧花,进而发生的对话,表达了一种微妙细致的女性心理。不得不说这个广告创意非常棒,直击女性心理,令人印象深刻。还有诸如:“我想带你去个地方。”“现在吗?”(英菲尼迪);“妈妈,对不起…”“宝贝,没关系…”(奥妙)等。

二、形成原因

微信官方推广广告的用语特征背后,又有什么样的形成原因呢?我们从广告语、推送形式和社会评价(用户体验)等角度来看看。

首先是广告语本身,作为一条“对自己有要求”的广告,要做到“吸睛”,必须要遵循创意原则,别出心裁。因此,必然要在用词、句式、修辞、风格等等方面下一番功夫。

其次,此类广告采用的是了Feed信息流形式,与平常能够看到的朋友圈原创形式相似,由文字、图片信息共同构成,用户可以点赞或者评论,看到朋友们给出的评论,并形成互动。由于朋友圈“朋友”多、信息量大,这种形式很容易被一“刷”而过,因此广告语必须精简,并且第一时间就能够抓住用户的眼球。由于具体的产品信息可以在广告语下面的图片或者链接中详细展示,所以广告商并不担心用户看不懂。恰恰相反,他们就是想让我们看不太懂,这样我们才会为了看懂而去了解它。于是,广告悄然无声地成功了。

从社会评价即用户体验来说,什么样的广告会获得人们的青睐呢?笔者在广东外语外贸大学做了一个关于微信广告的调查,根据调查显示,有40.78%的人认为“语言文字深得我心”,有60.05%的人认为“广告创意够赞”。由此可见广告语的用语和创意发挥了很大的作用。正是由于微信广告商把握住了用户的此种心理,重视广告用语和创意,所以才获得了成功。(问卷地址:http://www.sojump.com/jq/6441764.aspx)

三、借鉴意义

微信官方推广广告的成功是有极大的借鉴意义的,尤其是对同样“混迹”于微信朋友圈的代购广告、普通用户广告而言,后两者在笔者所做的调查当中,于“最令人反感的广告”一项超过官方推广广告。(微信代购广告55.34% >微信普通用户广告 24.27% > 微信官方推广广告20.39%)

虽然此类广告也引起了部分用户的反感,但是抱怨归抱怨,这毕竟是微信的“生存之道”。早在微信火起来的时候,就有过“收费之争”,绝大部分的用户是反对微信收费的,但是微信的运营和维护需要大量资金,那么钱从哪来呢?在互联网时代发展得比较成熟的营利模式就是——打广告。但是马化腾也不傻,不会为了广告商得罪广大用户,微信声称“在广告和用户体验之间找平衡”,“不是它可恶,而是它不懂你。我们试图做些改变。”他们的确做到了。如果其他广告也能借鉴此类广告的“平衡法”,注重用户体验,着力于广告语质量的提升,在用词、句式、修辞、风格等等方面做出努力,那么广告业的前景也是十分可观的。

随着互联网时代的到来,我们已经被无处不在的广告包围了。对于这些广告,我们无法拒绝,但是可以有所选择。通过我们的关注(点赞或吐槽)表达我们的看法,倡导有质量、有创意的广告。对许多人来说,广告已经不仅仅是一种需求的提供,它还可以是一种审美体验,一种生活情趣。有些产品我们可能买不起或者不需要,但是它的广告语和创意给我们带来了“非一般的体验”,又何尝不是一件好事呢?