“你要买苹果不?”

“突然买苹果干嘛?”

“买水果需要理由吗!”

“额……我以为你说买苹果手机……”

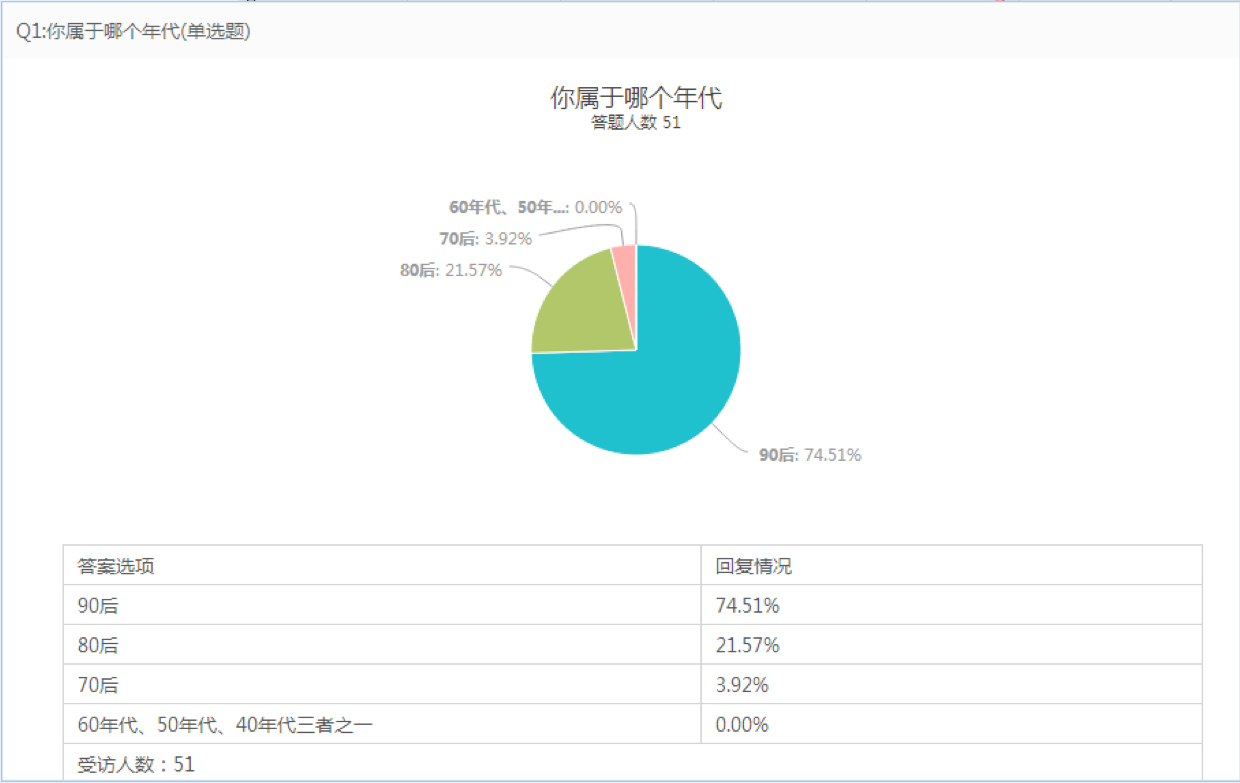

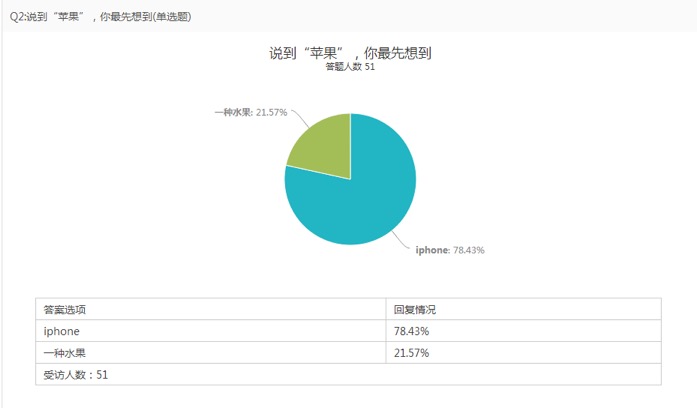

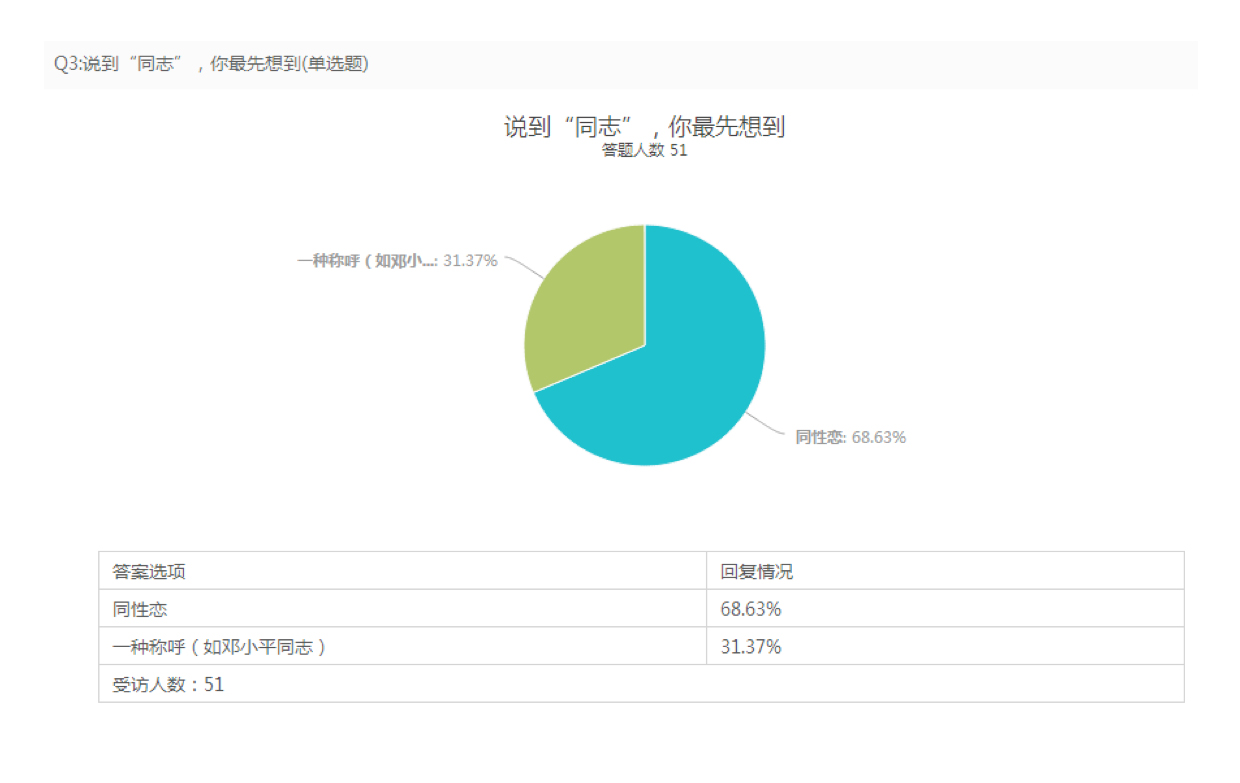

生活中常常会遇到这种情况,你说你的,我说我的,不在同一个频道上但是聊得津津有味。当年牛顿因为一个苹果推导出万有引力,如今这个苹果砸到我头上,激起了我对词汇联想的兴趣。同一个词汇由于不同的原因,在不同时代会被赋予不同的时代意义。现在的“土豪”已经不是过去的土豪了,现在的“同志”在不同人心里也会有不同的意义,当然“苹果”也不仅仅是苹果了。这种旧词新用是现代网络新词产生的一种方法,给我们的语言生活带来了不同的乐趣。误会的产生一般都是因为语境不清,比如我开头的对话,如果两者站在水果店前或者两者在聊与手机相关的内容,那么就不会产生误会了。不过这种由于词汇联想不同产生的误会倒也不错,仿佛是生活中的一个好玩的玩笑一般,却也能使人产生思考。于是,我就饶有兴致地设计了一份非常简单的问卷,想看看这其中的好玩之处。本次问卷设计比较粗糙,只有三个简单的问题。一个是关于年龄,另外两个分别是关于“苹果”和“同志”两个词汇的联想,也就是两个词语两种义项的使用频次差别。

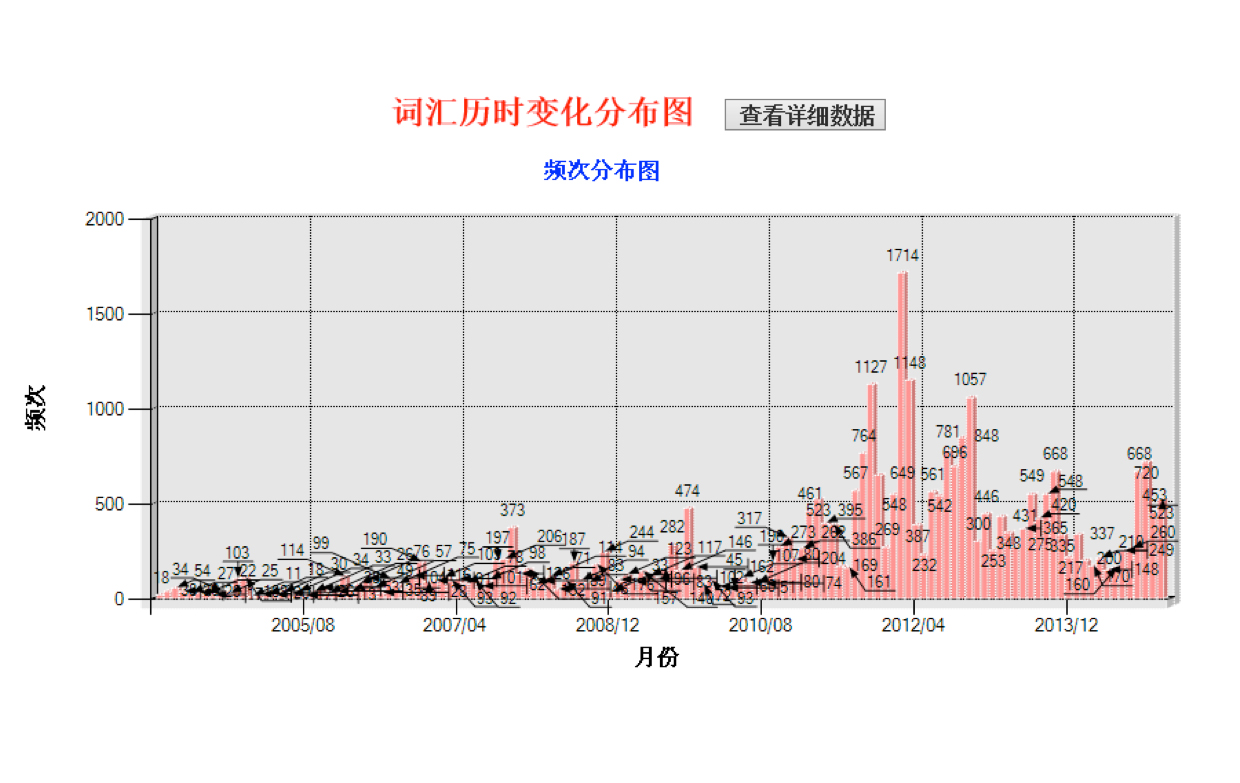

产生这种结果也是可以预料的,只是想通过问卷验证一下自己的想法。同个词语有不同的义项,而每个义项的使用频次自然也是不同的,造成变化的原因自然有很多很多,比如经济因素,以苹果手机为例。在有声媒体资源库上搜索苹果二字,可以看到如下变化。

从2007年后半期开始,“苹果”二字出现的频次开始突破200,2012年达到了顶峰,从2010年到2013年频次上下起伏,但是均维持在很高的数字。如果是单纯的水果苹果,除了农业上的一些生产变化,不会产生如此大的起伏。2007年苹果手机在美国当地正式开卖,而后几年逐渐风靡中国,从苹果4到苹果6s,“苹果”的频次自然不会低。

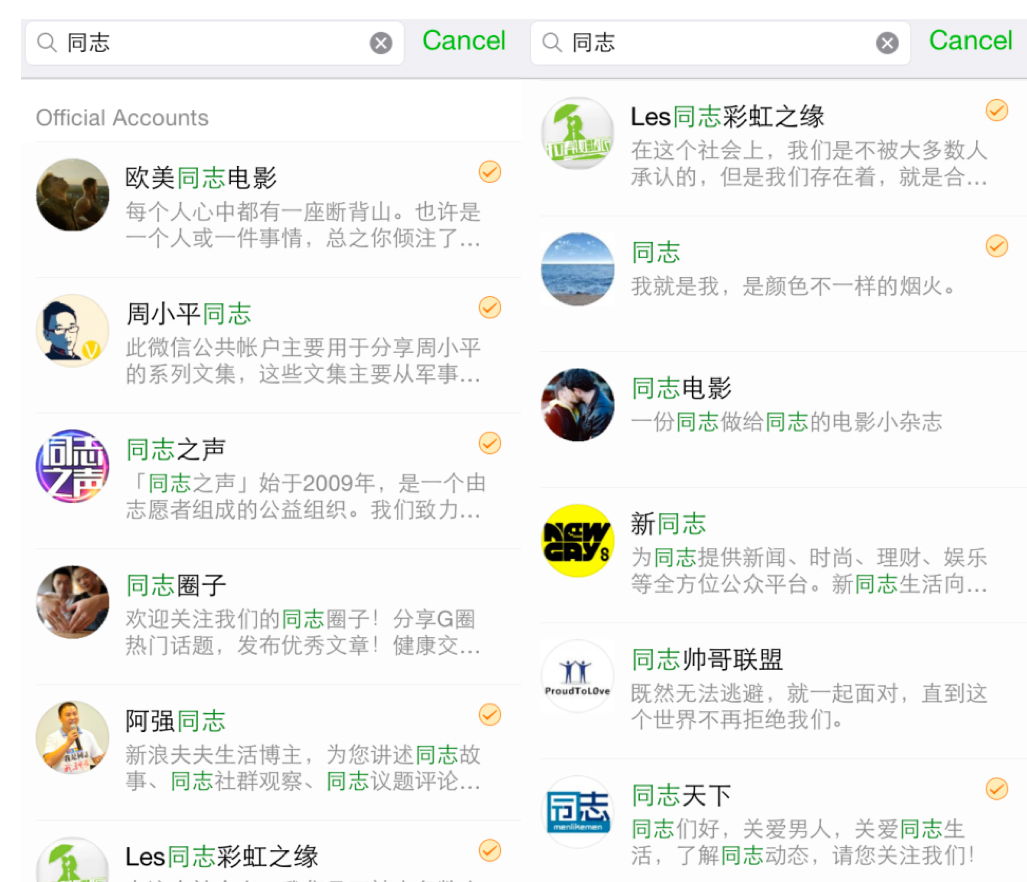

当然这仅仅只是其中一个因素。在这里我想着重说明一下媒体方面对词汇联想产生的影响。新闻、广播、微信、微博等等每时每刻都在对我们的语言生活产生影响,有时主流媒体的语言表达会对百姓的语言表达产生引导作用。再次以苹果为例。输入“苹果”搜索新闻,会看到第一页的20条新闻里面,只有2条是关于作为水果的苹果。输入“同志”进入微信搜索会看到以下结果,前10个公众号里面,作为称呼出现的“同志”只有两个。

虽然新闻不是每个人都会去看,但是微信却是大部分人都会玩的。因此,媒体传播对人们对词汇的联想确实是会产生一定的影响,即媒体传播会影响人们对同一个词语的不同义项的选择。我们这里说的影响并不是指负面影响,有些人也许会问:“这些原本应该是某种意义的词汇失去了它原本的意义,这不是一种替代占有的行为吗?”当然不是。我们说起苹果会想到iphone,这不代表我们就用iPhone代替了作为水果的苹果。因为“苹果”作为一种水果具有稳定性,因此有了苹果iphone,水果苹果也不会消失,没了苹果iphone,它也不会消失。又如“同志”,它作为一种称呼是一种文化存在,而作为同性恋的另一种说法则是作为一种名词存在。两者是可以共存的,现在也有很多“同志”的称呼上的用法,这种称呼慢慢有了自己的引申义,比如我们可以说:“谢同志啊,你是个同志吗?”这里的说话者本身并没有政治意图,但是可以看出其中有刻意严肃却又具有调侃意味。汉语词汇博大精深,词汇又能随时代变化而发展,同一个词汇的不同义项的使用频次也会随着变化,也正是如此,语言生活才是丰富多彩的。

写到这里,我真的决定去买苹果了。