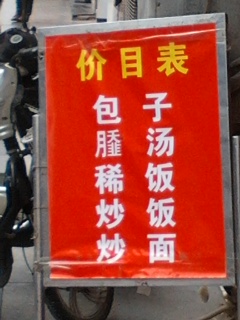

这几年,“贾不假”包子店逐渐遍布合肥的大街小巷,而无论去哪家“贾不假”包子店吃早点,几乎都能从顾客和店员的口中听到“shā tāng”这两个音节,对应于店内价目表上的“沙汤”,这种汤用骨头或鸡肉加上麦仁,木耳等熬制而成,吃的时候,将滚烫的汤冲入盛有一个生鸡蛋的碗中,再撒上胡椒面、香油等,颇受欢迎。但我一直不知其因何得名。一次偶然经过北一环的一家“贾不假”包子店,在门前摆放的牌子上看到了“

这几年,“贾不假”包子店逐渐遍布合肥的大街小巷,而无论去哪家“贾不假”包子店吃早点,几乎都能从顾客和店员的口中听到“shā tāng”这两个音节,对应于店内价目表上的“沙汤”,这种汤用骨头或鸡肉加上麦仁,木耳等熬制而成,吃的时候,将滚烫的汤冲入盛有一个生鸡蛋的碗中,再撒上胡椒面、香油等,颇受欢迎。但我一直不知其因何得名。一次偶然经过北一环的一家“贾不假”包子店,在门前摆放的牌子上看到了“![]() 汤”一词,心中顿生疑惑:此“

汤”一词,心中顿生疑惑:此“![]() 汤”莫非就是彼“沙汤”?一问店老板,果真如此。上网一查,发现一篇题为《品尝合肥的“沙汤”》的文章谈到了“

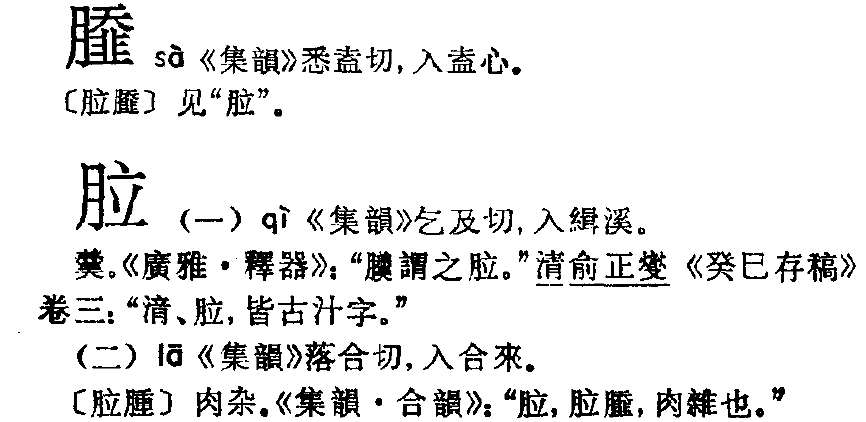

汤”莫非就是彼“沙汤”?一问店老板,果真如此。上网一查,发现一篇题为《品尝合肥的“沙汤”》的文章谈到了“![]() ”:“店里的招牌上的那个‘sha’字,真的不认识,店主说电脑上也打不出来,是拼出来贴上的。” 翻阅《新华字典》和《现代汉语词典》,均不见该字。再查《汉语大字典》,终于有了答案:

”:“店里的招牌上的那个‘sha’字,真的不认识,店主说电脑上也打不出来,是拼出来贴上的。” 翻阅《新华字典》和《现代汉语词典》,均不见该字。再查《汉语大字典》,终于有了答案:

“![]() ”是个叠韵词,其中的“

”是个叠韵词,其中的“![]() ”本身无明确意义,为非语素汉字。但在“

”本身无明确意义,为非语素汉字。但在“![]() 汤”一词中,它是个简缩语素,代表“

汤”一词中,它是个简缩语素,代表“![]() ”,即肉杂。

”,即肉杂。![]() 汤里有肉杂,但绝不是含有肉杂的汤就是

汤里有肉杂,但绝不是含有肉杂的汤就是![]() 汤,正宗的

汤,正宗的![]() 汤是一种用料考究、制作精细的风味小吃。以河南的“夏邑

汤是一种用料考究、制作精细的风味小吃。以河南的“夏邑![]() 汤”为例:“其制作方法是:头天晚上将白条鸡、牛羊肉洗净,滤去血水,放入

汤”为例:“其制作方法是:头天晚上将白条鸡、牛羊肉洗净,滤去血水,放入![]() 甑(木桶套在锅上)内,将水烧开;然后放入

甑(木桶套在锅上)内,将水烧开;然后放入![]() 米、葱、姜、大料(包括花椒、元茴、丁香、草果、草蔻、三代、桂皮、良姜等装袋内)、辣椒(另装袋内),煮四小时后,改文火再煮一至二小时,焖紧盖严,不使跑气;第二天早上再将煮好的汤锅烧开,兑入适量开水及芡汁,滚锅后放味精、胡椒即成。”(《夏邑史志》1984年第1期)

米、葱、姜、大料(包括花椒、元茴、丁香、草果、草蔻、三代、桂皮、良姜等装袋内)、辣椒(另装袋内),煮四小时后,改文火再煮一至二小时,焖紧盖严,不使跑气;第二天早上再将煮好的汤锅烧开,兑入适量开水及芡汁,滚锅后放味精、胡椒即成。”(《夏邑史志》1984年第1期)

上面这段文字较为详细地介绍了![]() 汤的烹制方法,从中我们了解到,含“

汤的烹制方法,从中我们了解到,含“![]() ”的词语还有“

”的词语还有“![]() 米”“

米”“![]() 甑”等,

甑”等,![]() 米是熬制

米是熬制![]() 汤所用的麦仁, 甑是熬制

汤所用的麦仁, 甑是熬制![]() 汤所用的专用容器。“

汤所用的专用容器。“![]() ”在这几个词中的作用也并不完全相同:“

”在这几个词中的作用也并不完全相同:“![]() 汤”以“

汤”以“![]() ”为“词义支点”,其中的“

”为“词义支点”,其中的“![]() ”提示“

”提示“![]() ”,可称为“一次简缩语素”; 而“

”,可称为“一次简缩语素”; 而“![]() 米”“

米”“![]() 甑”则以“

甑”则以“![]() 汤”为“词义支点”,其中的“

汤”为“词义支点”,其中的“![]() ”提示“

”提示“![]() 汤”,可称为“二次简缩语素”。“

汤”,可称为“二次简缩语素”。“![]() ”蕴涵着传统民俗饮食文化的内容,因此尽管已成为一个非常生僻的汉字,它在语言生活中仍然保持着顽强的生命力。

”蕴涵着传统民俗饮食文化的内容,因此尽管已成为一个非常生僻的汉字,它在语言生活中仍然保持着顽强的生命力。

但是,“![]() ”毕竟太难写难认了,在流传中容易被俗字替代是必然的,尤其在

”毕竟太难写难认了,在流传中容易被俗字替代是必然的,尤其在![]() 汤较晚传入的地方,如合肥等地。之所以在口语中读为“shā”,原因可能在于:“两个字连在一起,顺着四声和阴阳的次序,发音就省力一些”,“汤”为阴平字,之前的字为阴平时,两字连读最为省力。但读音为“sā”的常见字只有“仨”“挲”“撒”三个,这三个字从不参与构成食物类词语,与“汤”组合,语义明显不合,而“沙”的读音接近于“sā”,且参与构成了“沙瓤”“豆沙”等食物类词语,与“汤”组合并无抵牾之感。不过,“沙汤”不能提示所指食物的理据,只是从俗而非从理的词形,不宜推荐。

汤较晚传入的地方,如合肥等地。之所以在口语中读为“shā”,原因可能在于:“两个字连在一起,顺着四声和阴阳的次序,发音就省力一些”,“汤”为阴平字,之前的字为阴平时,两字连读最为省力。但读音为“sā”的常见字只有“仨”“挲”“撒”三个,这三个字从不参与构成食物类词语,与“汤”组合,语义明显不合,而“沙”的读音接近于“sā”,且参与构成了“沙瓤”“豆沙”等食物类词语,与“汤”组合并无抵牾之感。不过,“沙汤”不能提示所指食物的理据,只是从俗而非从理的词形,不宜推荐。

与“![]() 汤”“沙汤”异形同义的还有“糁汤”,钱曾怡先生的《济南方言词典》收入“糁”,注音为“sa”(去声),释义为“苏北、皖北、鲁西南一带的风味粥类食品,用麦仁加肉糜、鸡汤及其他作料熬成后再加鸡丝,济南也偶有设摊销售。”该词典是这样解释“糁汤”的:“用煮开的鸡汤冲生鸡蛋并放有鸡肉的汤”。简单地说,“糁”是一种风味肉粥,用滚开的“糁”冲生鸡蛋就成了“糁汤”。另据笔者查阅的相关资料,山东济宁、枣庄等地也使用“糁汤”这一词形。“

汤”“沙汤”异形同义的还有“糁汤”,钱曾怡先生的《济南方言词典》收入“糁”,注音为“sa”(去声),释义为“苏北、皖北、鲁西南一带的风味粥类食品,用麦仁加肉糜、鸡汤及其他作料熬成后再加鸡丝,济南也偶有设摊销售。”该词典是这样解释“糁汤”的:“用煮开的鸡汤冲生鸡蛋并放有鸡肉的汤”。简单地说,“糁”是一种风味肉粥,用滚开的“糁”冲生鸡蛋就成了“糁汤”。另据笔者查阅的相关资料,山东济宁、枣庄等地也使用“糁汤”这一词形。“![]() ”“糁”二字同音,从字形上看,前者提示“肉”,后者提示“米”,“

”“糁”二字同音,从字形上看,前者提示“肉”,后者提示“米”,“![]() 汤”PK“糁汤”,哪一词形更优呢?笔者认为,相比而言,“糁汤”有以下三方面的优势:一、尽管与“

汤”PK“糁汤”,哪一词形更优呢?笔者认为,相比而言,“糁汤”有以下三方面的优势:一、尽管与“![]() ”读音相同,但“糁”代表方言中的成词语素,可以说“喝糁”“做糁”“一碗糁”等,在语言运用中有较强的活力。二、“糁”的字形相对较简单,便于普通人书写识别。《新华字典》《现代汉语词典》均收入该字。《现代汉语词典》(第6版)收入“糁”的两个读音:“sǎn”和“shēn”,意义与本文讨论的作为风味小吃的“糁”均不同,但“糁”被《现汉》收入就意味着“糁汤”具备较好的词形普及基础。三、有利于梳理源流关系,传承饮食文化,《礼记?内则》记载:“糁,取牛、羊之肉,三如一,小切之。与稻米二,肉一,合以为饵,煎之。”这种以米和肉为原料制作的食物很可能就是今日“糁”的源头,而内含鸡蛋的“糁汤”可看作“糁”的“升级版”。

”读音相同,但“糁”代表方言中的成词语素,可以说“喝糁”“做糁”“一碗糁”等,在语言运用中有较强的活力。二、“糁”的字形相对较简单,便于普通人书写识别。《新华字典》《现代汉语词典》均收入该字。《现代汉语词典》(第6版)收入“糁”的两个读音:“sǎn”和“shēn”,意义与本文讨论的作为风味小吃的“糁”均不同,但“糁”被《现汉》收入就意味着“糁汤”具备较好的词形普及基础。三、有利于梳理源流关系,传承饮食文化,《礼记?内则》记载:“糁,取牛、羊之肉,三如一,小切之。与稻米二,肉一,合以为饵,煎之。”这种以米和肉为原料制作的食物很可能就是今日“糁”的源头,而内含鸡蛋的“糁汤”可看作“糁”的“升级版”。

基于上述认识,笔者认为:可以将“糁汤”作为“方言中的推荐词形”向社会推广,以逐步改变“沙汤”“sa![]() 汤”“糁汤”并存的方言异形词现象。这一个案还向我们提出了一些新的问题:标准语的词形是需要规范的,那么,和人们日常生活密切的,权威的共时语文辞书又未收入的方言词的词形是否需要规范?如果需要,方言词典如何在其中发挥更加积极的作用?

汤”“糁汤”并存的方言异形词现象。这一个案还向我们提出了一些新的问题:标准语的词形是需要规范的,那么,和人们日常生活密切的,权威的共时语文辞书又未收入的方言词的词形是否需要规范?如果需要,方言词典如何在其中发挥更加积极的作用?