一

2015年6月的一天,小宝(小学四年级)他们学校一个五年级学生对她说了一件很搞笑的事,回家后就当笑话说给我听。他们学校有一支管乐队,每周晨会、每逢重大庆典活动,他们都要表演,能进入管乐队的学生都感到特别骄傲,是全校学生羡慕的对象。有一天校长去看望校管乐队,给队员们发表了很正式的讲话,对他们大加表扬,说:“管乐队是我校的一朵奇

小宝说,“奇葩”这个词,虽然语文课本上还没有出现,但是他们小学生早就听过这个词了,而且日常生活中更是经常使用。不过,他们所了解的“奇葩”不是校长说的那个“奇葩”,他们也能感觉到校长说的那个“奇葩”应该是一个褒义词。

二

“奇葩”这个词,本来是很正式、很书面、很典雅的。《现代汉语词典》(第五版)释义如下:

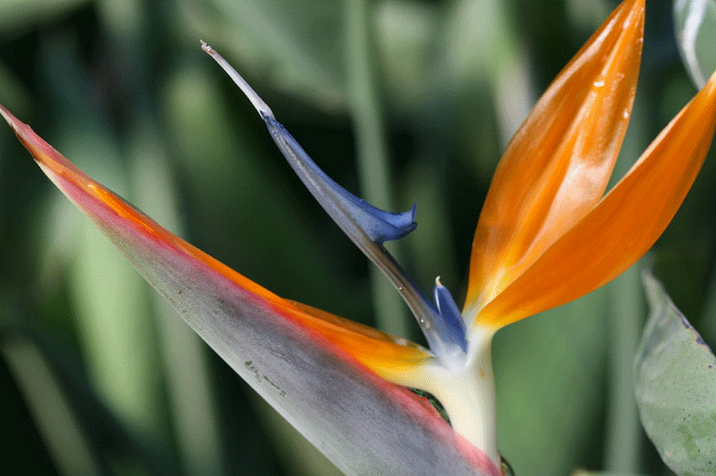

【奇葩】名奇特而美丽的花朵:~斗妍◇这篇小说是近来文坛上出现的一朵~。

对照该词在现代汉语中的实际使用情况,笔者觉得该释义略有疏漏之处:1.“奇葩”其实主要用来做喻体,极少情况用其本义;2.语体特征明显,是书面用词。笔者不揣浅陋,略作梳理,将“奇葩”义项分解为二:

1.奇特而美丽的花,珍奇的花。这是本义,但不是其常用义。如:“每年暮春三月,蝴蝶泉奇葩异卉,争奇斗艳,各种蝶类千里迢迢赶来,云集于此。”

2.比喻特别出众的人或事物,特别珍贵的文化作品,非常奇特的文化现象,含赞美义。这是引申义,是其常用义。如:“评弹清丽的声音传遍了姑苏城的街巷人家,这朵古老的江南曲艺奇葩再次迎来了盛开的季节。”“独木龙舟被誉为苗族体育运动的一朵奇葩。”“苗族体育运动的奇葩:独木龙舟赛。”这是“奇葩”的几个常用句式。

比较而言,“奇葩”比喻用法的使用频率远远高于其本义的使用,而且其比喻义大致稳定明确。但无论是其本义还是其比喻引申义,总的使用频率都不高,只是文人墨客在正式的书面语体写作中偶一用之。

这两个义项和用法,在00后孩子们看来却是极其老旧的。这“老旧”的“奇葩”,为行文方便,分别记为“奇葩1”“奇葩2”。

谁也不曾料到,“奇葩”这个本来有点生僻,口语中几乎从不出现的冷词,2012年却因一部电影中的一句台词迅速成为高频使用的热词。词义发生了变化,指奇特怪异的人、事物或违背常理常规的行为,相应地,语体特征也发生了变化。语法功能也相应发生了变化,刚开始仍是名词,主要用在宾语位置上。如:“你是从哪儿捞出来的奇葩啊?”“某某某,你真是一个奇葩!”意思是所陈述的对象个性太离奇。由于网络和口语的高频使用,很快多出现于定语位置,修饰名词,短语如:“奇葩哥”“奇葩试题”“奇葩答案”,句子如:“小学出奇葩题目求三个喷嚏之和。”“武汉公交现‘奇葩座位’,乘客只能歪着坐。”接着更是受“很、更、特别、太、有点”等程度副词修饰,如“一学生‘吹泡泡’被开除,网友称学校太‘奇葩’。”“也有网友表示,此举虽然很‘奇葩’,但并没有影响其他人,应该以生活中发生的趣闻看待。”这样,不仅词义有了新的引申,而且出现了新的句法功能,发展为形容词,用来形容人、事物、行为非常怪异、另类,令人难以理解。与此同时,“奇葩”的感情色彩也发生了变化,含贬义,调侃,戏谑,讽刺。

这样,“奇葩”从高冷的书面走出,进入网络,继而口语,成为一朵“盛开”在网络和口语中的含搞笑义的“奇特而美丽的花”。走红速度之快,令人难以想象。这“新生”的“奇葩”,分别作名词和形容词,为行文方便,记为“奇葩3”“奇葩4”。

三

“奇葩”的词义、句法功能、语体色彩和感情色彩等附属色彩发生历史性激变的时期,正值00后的孩子们母语习得的关键期,孩子们首先接触到的是“奇葩”在这个历史阶段新产生的义项和新的句法功能,是“奇葩3”“奇葩4”,多数孩子对“奇葩1”和“奇葩2”浑然不知抑或仅有似是而非的模糊印象。

孩子们习得母语的过程中,很多字、词、句法(究竟是哪些具体项目,需调查研究)都不是在语文课上学到的,而是在日常语言生活中自然学到的。课本之外鲜活的语言生活,孩子们没有任何认知准备、没有任何“专业防护”地全面接触,全凭各自的悟性去领会、去仿用。

这种情况下,如果语文课上老师能略微提及“奇葩1”和“奇葩2”,对小学生一定是非常及时的释疑解惑。但几乎没有一个语文老师会这么做。课本之外的鲜活的语言生活,无论对孩子们的语文有多大影响,老师们都是视而不见,采取的是回避策略。因为,老师要完成既定的教学任务,课堂上不敢擅自增加课本之外的东西,而且,哪些流行语哪些热词的本义可以在课堂上提及,对小学语文老师来说是一个既没有现成规则更没有红头文件可遵循的难题。

孩子们在习得母语的过程中所接触到(尤其是自然接触而非课堂教学情况下)的是母语的一个“横断面”,而语言发展是一个历时的过程。一个词的词义和用法的演变顺序,与孩子们习得这个词的几个不同义项和用法的顺序,二者之间往往不一致。这就需要教育者的及时指点。

此类校园语用现象,促使我们思考儿童语言习得的某些规律性的东西。不回避、关注、正视身边鲜活的语言生活对儿童语言习得的影响,将学校的语文课堂与课外鲜活的语言生活科学地结合起来,使之相辅相成,立体地影响孩子、引导孩子,孩子们的母语习得过程和结果应该更加合理、有效。如何具体引导,需要科学研究。

四

自从出现了“奇葩3”“奇葩4”,当人们打算使用“奇葩”这个词的原有义项时,可能会遭到“无知”的交际对象的误解(比如孩子们课外早就知道“奇葩3”“奇葩4”却不知道“奇葩1”“奇葩2”),会担心“叛逆”的交际对象(比如喜欢追求语言使用新异感的语言“叛逆者”)由“奇葩1”“奇葩2”联想到“奇葩3”“奇葩4”而使“奇葩1”“奇葩2”的表达和接受产生干扰,难免有所顾忌,担心出现尴尬。这样的语用后果(新义项对原有义项的干扰)和语用心理(使用者顾忌和担心),可能会影响这个词的选用。在“奇葩3”“奇葩4”风头正健的当下,“奇葩”的本义和第一个引申义(“奇葩1”“奇葩2”),人们的确不大敢选用了。作为一个本来使用频率就不高的书面用词,“奇葩1”“奇葩2”将因此变得更加生癖。这也许会导致其本义和第一个引申义只是保留在以前的文献中,而新的语言生活中可能不大会出现了。从词义发展的角度看,“奇葩1”“奇葩2”与“奇葩3”“奇葩4”经过这几年的短暂共处,已经出现了明确的分工(一书面一口语,一褒一贬,一典雅一搞笑,一为名词,一为名词兼形容词),也许会演变为历时的更替。

一个词新产生的义项和用法,新鲜度极高、流行度极高时,对这个词原有义项和用法会产生一定的影响,或分工,或淘汰。原有词义含有积极、正面、典雅等附属色彩时,往往会受到含有消极、负面、戏谑等附属色彩的新义项的冲击和干扰,在“无知者”或“叛逆者”的哄笑中,为避免尴尬,知趣地退场。这样的语用后果和语用心理,值得语言使用者玩味,值得语言研究者和教学人员关注。